Patrick hat das Thema bereits angeschnitten und von der ethischen Seite her betrachtet. Gesellschaftlich und politisch stellen sich weitere, sehr konkrete Fragen:

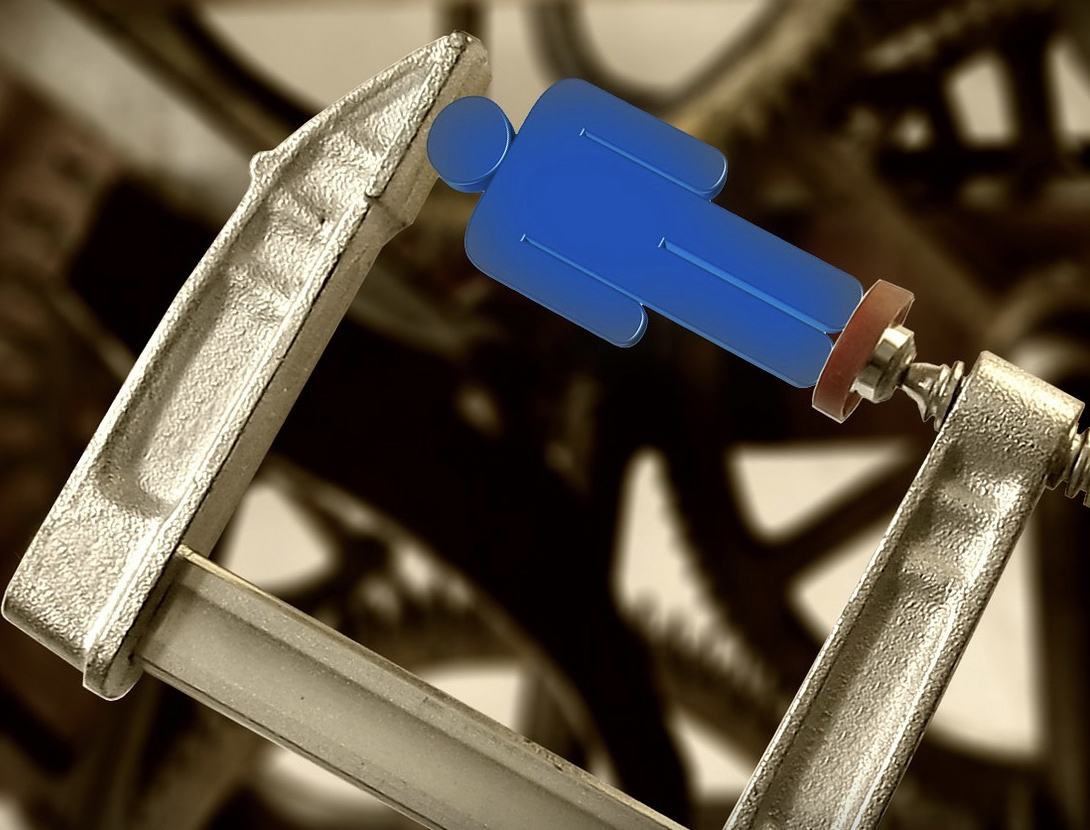

Wird die "BKK ProVita - Die Kasse fürs Leben" Andreas_Schöfbeck, den geschassten, ehemaligen Vorstand, jetzt wieder in alter Funktion zurücknehmen oder ihm wenigstens das ausgefallene Einkommen ersetzen und ein saftiges Schmerzensgeld wegen der erniedrigenden Behandlung für sein Ansprechen offensichtlich durchaus bedenkenswerter Phänomene bezahlen? Immerhin hat er "nur" dargestellt, dass nach den ihm vorliegenden Zahlen seiner Kasse der Verdacht aufkommen muss, dass die Nebenwirkungen der intravenösen Seuchenbekämpfung rund 10mal höher seien, als öffentlich dargestellt. Um das nachzuweisen hat er einen IT-Spezialisten zum Zusammenführen der Daten aus verschiedenen Datenbanken herangezogen und einen Statistiker mit der Auswertung dieser gewonnenen Daten beauftragt. Das Ergebnis schien ihm dann bedenkenswert und er meldete sich beim Paul-Ehrlich-Institut.

Dafür hat man ihn fristlos rausgeschmissen.

Ich bin in einem Land zur Schule gegangen, ich bin aufgewachsen in einer Gesellschaft, die den mündigen Bürger, die persönliche Entfaltung eines jeden Einzelnen nach seinen Möglichkeiten, als höchstes pädagogisches Ziel angesehen hatte.

Wir haben Kafka gelesen, Heinrich Mann, Orwell und das Tagebuch der Anne Frank und wir wussten, im christlichen Abendland ist es nicht der Staat, auf den man sich in schlechten Zeiten verlassen kann, es kommt auf das eigene Urteil an, die eigene Gewissensbildung, die sich im Spiegel der Erfahrung eines über Jahrtausende hinweg zerstrittenen und von Kriegen durchzogenen Kontinent zu messen, und die an den Erfahrungen der Ahnen zu reifen hat.

Wir waren in der Osternacht, die Kinder und ich. Von 21:30 Uhr bis 0:15 Uhr hat sie gedauert, feierlich war sie, zumindest für die Kinder, aber wohl auch für die versammelte Gemeinde.

In vier Abschnitten rollt sich die Liturgie aus, ein Fest für die Sinne, der Höhepunkt des Kirchenjahres, das Zentrum des Glaubens der Kirche.

Zu Beginn wurde im Hof hinter der Kirche ein großes Osterfeuer entzündet, an dem die Osterkerze, und von dieser die vielen kleinen Kerzen der Besucher entzündet wurden. Unter Sternen zogen wir dann, voran der regelmäßige Ruf „Lumen Christi“ mit der Antwort des Volkes „Deo gratis“, durch den Kirchhof in die dunkle Kirche, die seit Karfreitag, dem Gedenken an den Kreuzestod, ohne Licht und in Stille lag. Als sich die Kirche füllte, sich das Licht des Osterfeuers langsam über die Kerzen im Raum verteilte, begann der zweite Teil, der Wortgottesdienst.

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit galt Sklaverei als etwas, worüber man sich Geschichten aus ferner Zeit erzählt hat. Die Römer hatten Sklaven, auch die ägyptischen Pyramiden wurden mit Hilfe von Sklaven erbaut. Und natürlich – in den Vereinigten Staaten von Amerika hatte es Sklaverei gegeben, doch dieses unselige Kapitel wurde ja bereits zu Zeiten der Vorväter geschlossen.

Spricht man in der heutigen Zeit von Sklaverei, dann meist im übertragenen Sinne. Man hält den Arbeitgeber für ausbeuterisch, man fühlt sich um die gerechte Entlohnung betrogen oder hätte sich ganz allgemein mehr Chancen im Leben erhofft. Mit echter Leibeigenschaft haben diese Ungerechtigkeiten, auch wenn sie zum teil durchaus schmerzhaft sein können, nur wenig zu tun.

„Roh“ und „wild“, so könnte man den Eindruck bekommen, scheinen in der deutschen Bevölkerung wieder gesellschaftsfähig zu werden. Wie man darauf kommen kann?

Oliver Pocher, kein Sympathieträger – im Gegenteil - wurde angegriffen. Der auf TikTok bekannte „Influencer“ „Omar“ - alias „Fat Comedy“ – hat sich Pocher „vorgenommen“: Am Rande eines Boxkampfes bahnte „Fat“ sich einen Weg am Ring – immer schön von dienstbeflissenen Begleitern gefilmt – zu Pocher. „Fat“ verpasste dem nichts ahnenden und das kommende Unheil nicht mal sehenden Pocher eine Ohrfeige, die ihn beinahe aus den Socken, immerhin aber zumindest vom Stuhl haute.

Foto: Pixabay

Gewicht, Doppelkinn, schwerfällige Bewegungen, Hautfarbe, Körpergröße, Haar- und Augenfarbe - alles irrelevant, wenn es um Meinung, Politik oder Glaube zu gehen hat. Dann gelten eben wirklich nur Argumente und nicht Bauchgefühle. Zunehmenden muss aber beobachtet werden, dass beispielsweise in der Öffentlichkeit stehende Menschen - Politiker, Schauspieler, Amtsträger der Kirche - auf ihr Äußeres oder erkennbares biologisches Geschlecht reduziert werden.

Aussehen spielt nun mal in zwischenmenschlichen Beziehungen eine nicht zu leugnende, große Rolle: Beinahe sofort - sozusagen auf den ersten Blick - entscheidet der Mensch unbewusst, wie er ein Gegenüber "einordnet". Das ist das Animalische, das Archaische, das "Wilde" und in grauen Vorzeiten auch überlebenswichtige Erbe der menschlichen Natur.

Bildquelle: Pixabay

Bildquelle: Pixabay

Der Ruf nach Basisdemokratie wird immer lauter, auch wenn politische Institutionen schon längst nicht mehr über die Zukunft der westlichen Welt entscheiden. Das Geschick unserer Länder wurde bereits vor langem in die Hände einiger weniger Organisationen gelegt und während sich am Horizont die Schlacht der Giganten abspielt, zwischen Handelszonen, neuen Wirtschaftsmächten und global agierenden Finanzmärkten, begnügen wir uns mit Debatten über eine Scheindemokratie, deren Auftreten bestenfalls folkloristische Gemüter bewegt.